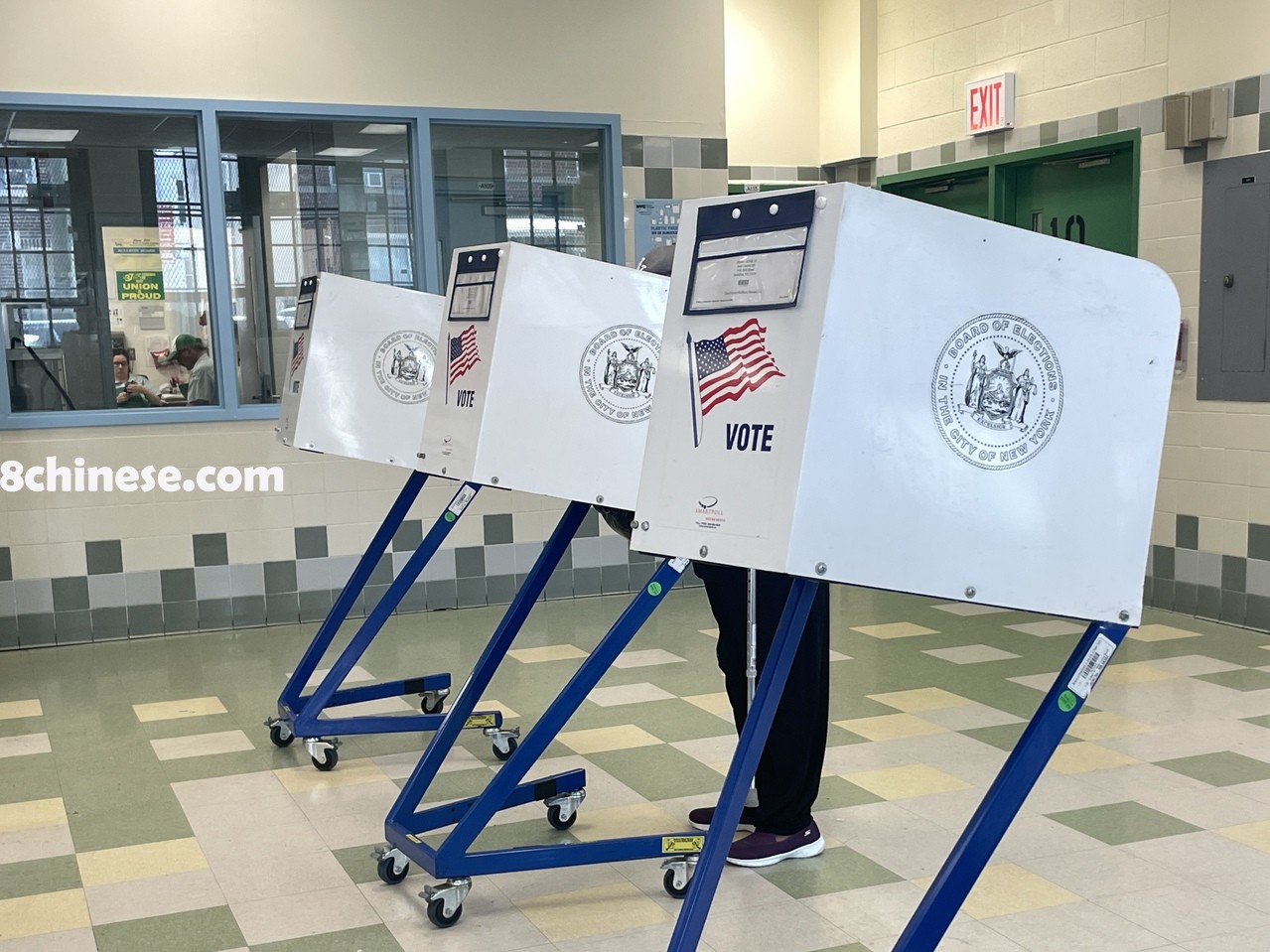

纽约市长民主党初选于24日(周二)落幕,截至隔日统计的93%开票结果,33岁的纽约州众议员曼达尼(Zohran Mamdani)在首轮胜出,但布碌仑(布鲁克林)华社却展现分化取向。(记者马璇/摄影)

纽约市长民主党初选于24日(周二)落幕,截至隔日统计的93%开票结果,33岁的纽约州众议员曼达尼(Zohran Mamdani)在首轮胜出,但布碌仑(布鲁克林)华社却展现分化取向。(记者马璇/摄影)

纽约市长初选的数据显示,在布碌仑(布鲁克林)华人社区,已胜选的曼达尼(Zohran Mamdani)在日落公园、贝瑞吉(Bay Ridge)、班森贺(Bensonhurst)等区胜出,但格雷夫森德(Gravesend)、羊头湾(Sheepshead Bay)则是由葛谟拿下。策略分析师指,选举结果超乎许多人预料,曼达尼的策略巧妙地吸引许多年轻选民,但他仍建议参选人在11月的大选前,应更著重打破语言藩篱宣传,让政见能真正走进不同社区。

主打社会主义与可负担政策的曼达尼,在首轮获得超过40%选票,将在11月代表民主党角逐市长。前州长葛谟则在部分华裔选民中有著高支持率,并获得华社民选官员如庄文怡(Susan Zhuang)与寇顿(William Colton)背书。双方在路线、施政经验与宣传方式皆有著极大差异,曼达尼透过社群平台吸引众多草根选民,而葛谟则是获得党内领袖及大型企业支持,让本次选举诸多面向皆呈分化走向。

民主党策略师杨元(Trip Yang)指出,本次布碌仑的选民分布相对较难预测,但曼达尼的超常发挥(Overperformed)绝对是一年前他开始竞选时无人想过的结果。主打社会主义,并以集结基层民众为竞选策略的曼达尼,所提出的租金冻涨与免费巴士等围绕可负担性的政策,确实是普罗大众最为在乎的面向之一。而葛谟的政见主打公共安全与教育方面,则是与部分华裔选民的理念较为接近,尤其曼达尼并未针对特殊高中考试(SHSAT)表达太明确的态度与未来做法,让葛谟在布碌仑华社中仍获得较高的支持率。

他也举出曾争取代表民主党参选纽约市长的杨安泽(Andrew Yang)为例,当时他投放大量广告在微信与中文媒体等华人传递讯息的主要平台,获得不少华人支持。而共和党籍市长参选人史里华(Curtis Sliwa)虽然与华社渊源不深,但透过议题与社区愈走愈近,因而获得更高曝光,显示华裔选民仍有不可低估的潜能。

杨元表示,不论哪一方,参选人接下来若希望获得华社的支持,应以语言为本的方式打入社区,包含以中英文双语的宣传文宣呈现政见,或是与华社领袖、媒体举行对谈或辩论,打破语言藩篱,才能让民众更为了解政策方向对社区的影响。