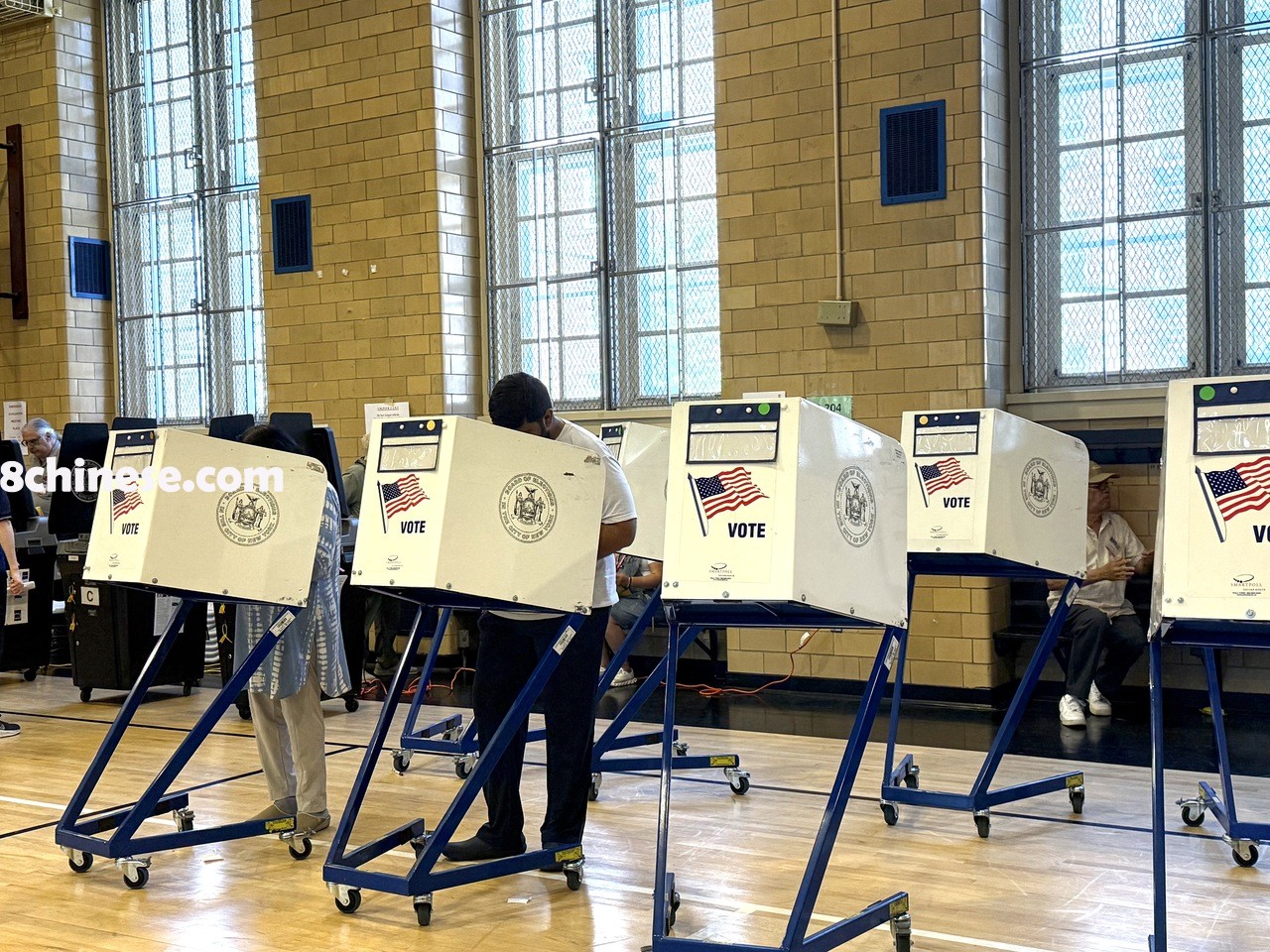

纽约市长民主党初选的第一轮开票结果出炉,在亚裔人口最集中之一的地区法拉盛(Flushing),两位主要候选人呈现势均力敌。(记者高云儿/摄影)

纽约市长民主党初选的第一轮开票结果出炉,在亚裔人口最集中之一的地区法拉盛(Flushing),两位主要候选人呈现势均力敌。(记者高云儿/摄影)

纽约市长民主党初选的第一轮开票结果出炉,在亚裔人口最集中之一的地区法拉盛(Flushing),前州长葛谟(Andrew Cuomo)以44%的得票率,仅领先进步派候选人曼达尼(Zohran Mamdani)两个百分点,总票数达9402张,为全市最胶著的选区之一。

政治顾问纪炫宇说,这场选举不能简单理解为「某个族群支持了哪位参选人」,而是谁实际走进了投票站。「每个地区的人口组成都很多元,在投票率偏低的初选里,如果某些族群特别积极,就会拉开差距。」纪炫宇说,「这次在法拉盛,南亚裔选民与年轻族群投票特别踊跃,对曼达尼形成实质上的支撑力量。」

至于葛谟,他仰赖的选民结构较为传统,包括白人、非洲裔与中间偏保守的华裔长者,但这次动员明显不足。纪炫宇表示,过去一向投票稳定的华裔长者,这次很多人没有出来,天气炎热是一个因素,但也可能只是其中之一。

他直言,「参选人没有特别积极针对这部分选民提出诉求」,可能让他们觉得这场选战与自己没有太大关系。而从24日法拉盛当天的选举站情况来看,华人投票者确实占少数,反倒是南亚裔更积极。

曾两度担任皇后区华人选民协会会长的杨爱伦表示,华人投票冷感现象并非一朝一夕,其中一大主因,是近年选举中抹黑与攻击风气盛行,削弱了社区的凝聚力与参与热情。

杨爱伦表示,早年她在90年代推动选民登记与教育时,社区参与意愿远比现在积极,「那时候我们在街头摆桌、在中文电台呼吁、还有人为了鼓励大家登记,在街上摇呼拉圈吸引目光」。然而近年选举风气变调,许多社群平台上充斥对参选人的抹黑与人身攻击,甚至波及支持者本人,「一场选举就丢掉几个朋友,年年选举年年翻脸,久而久之大家不想再卷入这些纠纷。」

她说,许多民众因为在社群媒体上遭遇谩骂,感到失望与无力,逐渐选择退出投票相关群组或干脆不再关心政治,「尤其是长辈选民更怕惹事,他们不愿多谈,只想安静地投完票离开。」

在她观察中,除了选举风气外,社区缺乏稳定的组织来推动选民教育与动员也是一大隐忧。她提到,皇后区华人选民协会自疫情以来便停止活动,至今尚未恢复,「这是非常可惜的,这个协会曾是法拉盛选民教育的中坚力量,如今却陷入停摆。」

面对部分华人选民认为「投谁都一样」的消极想法,杨爱伦直言,政治人物是否重视某社区,确实会参考该区投票率与支持度,「无论当选与否,参选人看到哪个族裔积极投票,日后都会纳入考量;反之,若不见选票,自然也不会主动关注该群体的需求。」

在皇后区其他地区,在杰克森高地(Jackson Heights),曼达尼获得53%选票,高于葛谟的27%;牙买加由葛谟以47%对35%领先曼达尼;在中产阶层聚居的森林小丘(Forest Hills),葛谟则以40%对35%的成绩领先。